“Lerne Deinen Feind gut kennen – nur so kannst Du ihn auch besiegen” – heißt es im Volksmund so schön. Im Hinblick auf die Brustkrebs-Prävention ist es daher auch wichtig, die Risikofaktoren genau zu kennen, um diese reduzieren zu können. Auch gibt es neue Erkenntnisse aus der Forschung, um Brustkrebs frühzeitig entgegenzutreten. Unsere Immunbalance spielt bei der Brustkrebs-Prävention eine ebenso wichtige Rolle – schließlich ist sie die Basis für unsere langfristige Gesundheit.

Lerne heute, wie Du aktiv das Brustkrebsrisiko senken kannst. Außerdem: Ein Risiko-Test sowie praktische Tipps für das Abtasten Deiner Brust. Sagen wir Brustkrebs gemeinsam den Kampf an?

Inhalt

- Lerne den Feind kennen: Ursachen & Risikofaktoren

- Gut zu wissen: Mythos oder Fakt?

- Neue Erkenntnisse in der Brustkrebs-Prävention

- Schütze Deine Abwehrbase: Immunbalance

- Gezielte Unterstützung mit der Mikroimmuntherapie

- Finde einen Mikroimmuntherapeuten in Deiner Nähe

- Wie hoch ist mein Brustkrebs-Risiko?

- MITgemacht – Früherkennung durch regelmäßiges Brustabtasten

- Fazit

Lerne den Feind kennen: Ursachen & Risikofaktoren

Brustkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen weltweit. Die gute Nachricht vorab: Mit dem richtigen Wissen über Präventionsmaßnahmen kann jede Frau ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, aktiv senken. Effektive Prävention beginnt dabei mit einem Verständnis für die individuellen Risikofaktoren, hierzu zählen unter anderem genetische Prädispositionen, der persönliche Lebensstil und Umwelteinflüsse sowie medizinische Faktoren.

1. Genetische Prädisposition und familiäre Vorbelastung

Das National Cancer Institute fand heraus, dass die Genmutationen BRCA1 und BRCA2 das Brustkrebsrisiko signifikant erhöhen. Frauen aus Familien, bei denen häufig Brust- oder Eierstockkrebs vorkommt, sollten deshalb genetische Tests in Erwägung ziehen. Auch haben Frauen, die im Kindesalter mit einer bestimmten Art von Chemotherapie gegen Krebs behandelt wurden, ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs (Hier geht es zu der entsprechenden Studie).

2. Lebensstil- und Umweltfaktoren

Übergewicht und Bewegungsmangel sind oft verknüpft und erhöhen durch hormonelle Veränderungen das Krebsrisiko (American Cancer Society). Auch ungesunde Ernährung und Genussmittel stehen weit oben auf der Risikoskala: Der Verzehr von fettreichen Lebensmitteln sowie Alkohol und Nikotin sind zusätzliche Risikofaktoren für eine Brustkrebserkrankung.

3. Medizinische Faktoren

Nach den neuesten Erkenntnissen kann eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren das Risiko erhöhen, weshalb aktuelle Leitlinien angepasst werden sollen. Zudem tragen Frauen mit einer höheren mammographischen Dichte ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Sie verfügen zwar über eine geringere Dichte an Fettgewebe, aber dafür über eine höhere Dichte an Drüsengewebe.

4. Immunologisches Ungleichgewicht

Unser Immunsystem sorgt im gesunden Zustand dafür, gefährliche Zellen zu erkennen und gegen sie anzugehen. Befindet sich das Immunsystem jedoch nicht in Balance, kann es seine Hauptaufgaben schwerlich ausführen und somit steigt generell das Risiko für Krebserkrankungen.

Weitere Informationen hierzu sind umfassend auf der Website der Deutschen Krebsgesellschaft zu finden.

Gut zu wissen: Mythos oder Fakt?

Im Zusammenhang mit Brustkrebs und deren Prävention kursieren immer viele Gerüchte. Wir wollten es genauer wissen und haben 4 weit verbreitete Mythen hinterfragt und für Dich unter die Lupe genommen. Die Fakten:

Mythos 1: Brustkrebs betrifft nur ältere Frauen.

Fakt: Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt mit dem Alter. Jedoch sind nicht nur ältere Frauen betroffen: Rund 80% der neuen Brustkrebsfälle treten bei Frauen über 50 Jahren auf, aber immer häufiger sind auch jüngere Frauen betroffen.

Mythos 2: Vitamin D hat keinen Einfluss auf das Brustkrebsrisiko.

Fakt: Es gibt Hinweise darauf, dass ein ausreichender Vitamin D-Spiegel im Blut mit einem niedrigeren Risiko für Brustkrebs in Verbindung stehen könnte. Sonneneinstrahlung und bestimmte Nahrungsmittel, wie fetter Fisch, können dabei helfen, den Vitamin D-Spiegel zu erhöhen. Dies reicht jedoch in den allermeisten Fällen nicht aus. Lassen Sie unbedingt Ihren Vitamin-D-Spiegel kontrollieren und besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, ob und in welcher Dosierung Sie Vitamin D einnehmen sollten. Ein gesunder Vitamin D Spiegel liegt bei 40 – 80 ng/ml – und hier lieber höher als niedriger.

Mythos 3: Nur Frauen müssen sich um Brustkrebs sorgen.

Fakt: Auch Männer können an Brustkrebs erkranken, auch wenn es seltener vorkommt. Jährlich werden weltweit tausende Männer mit Brustkrebs diagnostiziert, weshalb Symptome, wie Knotenbildung, ernst genommen werden sollten.

Mythos 4: Brustimplantate verursachen Brustkrebs.

Fakt: Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Brustimplantate das Risiko für Brustkrebs erhöhen. Sie können allerdings die Früherkennung durch Mammografien erschweren.

Neue Erkenntnisse und Präventionsmaßnahmen

Wissenschaft und Forschung untersuchen kontinuierlich neue Optionen zur Brustkrebsprävention. Diese werden detailliert und aktuell auf wissenschaftlichen Plattformen wie PubMed veröffentlicht. Wir haben die wichtigsten Fakten hier direkt für Dich zusammengetragen:

1. Genetische Tests und Beratung

Genetische Tests identifizieren spezifische Mutationen, wodurch präventive Maßnahmen wie prophylaktische Mastektomien oder engmaschige Überwachungsprogramme in Betracht gezogen werden können (Quelle: National Cancer Institute).

2. Lebensstiländerungen

Regelmäßiger Sport, gesunde Ernährung und Alkoholverzicht senken das Risiko signifikant. Unterstützungs- und Aufklärungsprogramme helfen bei der Umsetzung (Quelle: American Cancer Society)

3. Verbesserte Bildgebung

Fortschritte in der Mammografie und neuen bildgebenden Verfahren ermöglichen eine präzisere Früherkennung von Läsionen.

4. Die Stärke des Immunsystems in der Krebsprävention

Das Immunsystem spielt eine wesentliche Rolle beim Schutz des Körpers vor Krankheiten, einschließlich Krebs. Bei der Entstehung von Krebsarten, wie Brustkrebs, kommt es zu einer fehlerhaften Zellteilung, bei der transformierte Zellen beginnen, sich unkontrolliert zu vermehren. Ein gut funktionierendes Immunsystem ist in der Lage, entartete Zellen zu erkennen und zu zerstören, bevor sie zu größeren Tumoren heranwachsen.

Schütze Deine Abwehrbase: Immunbalance

Wie das Immunsystem funktioniert

Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk aus Organen, Zellen und Molekülen, das den Körper vor schädlichen Einflüssen schützt. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

- T-Zellen: Diese Immunzellen erkennen und zerstören infizierte oder entartete Zellen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Abwehr von Krebszellen.

- Natürliche Killerzellen (NK-Zellen): Diese sind darauf spezialisiert, zelluläre Veränderungen, insbesondere Tumorzellen, schnell zu erkennen und zu beseitigen, ohne auf spezifische Antigene zu warten.

- Dendritische Zellen und Makrophagen: Sie fungieren als Antigen-präsentierende Zellen und aktivieren T-Zellen, um eine gezielte Immunantwort gegen entartete Zellen zu initiieren.

Einflussfaktoren auf das Immunsystem

Es gibt mehrere Faktoren, die das Immunsystem beeinflussen können. Sie sollten bei der Brustkrebs-Prävention daher auch immer berücksichtigt werden.

- Ernährung: Eine Ernährung reich an Antioxidantien, Vitaminen (wie Vitamin C und E) und Mineralstoffen stärkt das Immunsystem. Antioxidantien helfen, oxidativen Stress zu reduzieren, der DNA-Schäden und damit Mutationen hervorrufen kann, die zu Krebs führen. Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch oder Leinsamen enthalten sind, haben entzündungshemmende Eigenschaften, die unterstützend wirken.

- Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert die Funktion des Immunsystems, indem sie die Durchblutung erhöht und die Mobilität von Immunzellen fördert. Sport kann auch Entzündungen reduzieren, die das Risiko für die Entwicklung von Krebs erhöhen könnten. Entzündungen stehen im Zusammenhang mit der Tumorprogression, weil sie ein Umfeld schaffen können, das das Tumorwachstum begünstigt.

- Stressmanagement: Chronischer Stress beeinflusst das Immunsystem negativ, indem er zur Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol führt, die die Immunabwehr schwächen. Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen können helfen, den Cortisolspiegel zu senken und so eine gesunde, ausgeglichene Immunfunktion zu bewahren.

Die Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu bekämpfen, macht es zu einem wichtigen Ziel in der Krebsprävention und -therapie. Ein gesundes Immunsystem, das sich in Balance befindet, kann das Risiko der Entstehung und Ausbreitung von Brustkrebs verringern.

Gezielte Unterstützung mit der Mikroimmuntherapie

Die Mikroimmuntherapie stellt einen innovativen Ansatz zur Unterstützung des Immunsystems dar. Es handelt sich um eine Therapiemethode, die das Immunsystem gezielt modulieren soll.

Prinzipien der Mikroimmuntherapie

- Die Mikroimmuntherapie nutzt sehr geringe Dosen von Molekülen, die natürlich im Immunsystem vorkommen, wie Zytokine, Hormone und spezifische Nukleinsäuren. Diese niedrig dosierten Immunmodulatoren sind auf die physiologischen Kommunikationswege der Immunzellen abgestimmt und sollen sie in ihrer natürlichen Funktion unterstützen, ohne sie zu überlasten.

- Eines der Hauptziele der Mikroimmuntherapie ist die Optimierung der Kommunikation zwischen verschiedenen Immunzellen. Eine gestörte Zellkommunikation kann die Immunantwort beeinträchtigen, was die Fähigkeit des Körpers, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören, schwächt.

Anwendungen bei Brustkrebs

Die Mikroimmuntherapie wird auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten. Dies ermöglicht eine gezielte und personalisierte Behandlungsstrategie. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mikroimmuntherapie in Kombination mit anderen Behandlungen eingesetzt werden kann. Denn sie zielt darauf ab, mögliche Nebenwirkungen zu reduzieren und die Erholung und den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten zu fördern. Auch langfristig gesehen möchte sie die Immunreaktionen unterstützen. Die Mikroimmuntherapie trainiert das Immunsystem sozusagen, auf Dauer in Balance zu bleiben. Insgesamt bietet die Mikroimmuntherapie einen vielversprechenden Ansatz, um das Immunsystem im Rahmen der Brustkrebs-Prävention zu mobilisieren.

Finde einen Mikroimmuntherapeuten in Deiner Nähe

Um die Vorteile der Mikroimmuntherapie optimal zu nutzen, ist eine Konsultation mit einem spezialisierten Therapeuten notwendig. Die MeGeMIT bietet eine interaktive Therapeuten-Suche, die Dir hilft, Experten in Deiner Nähe zu finden.

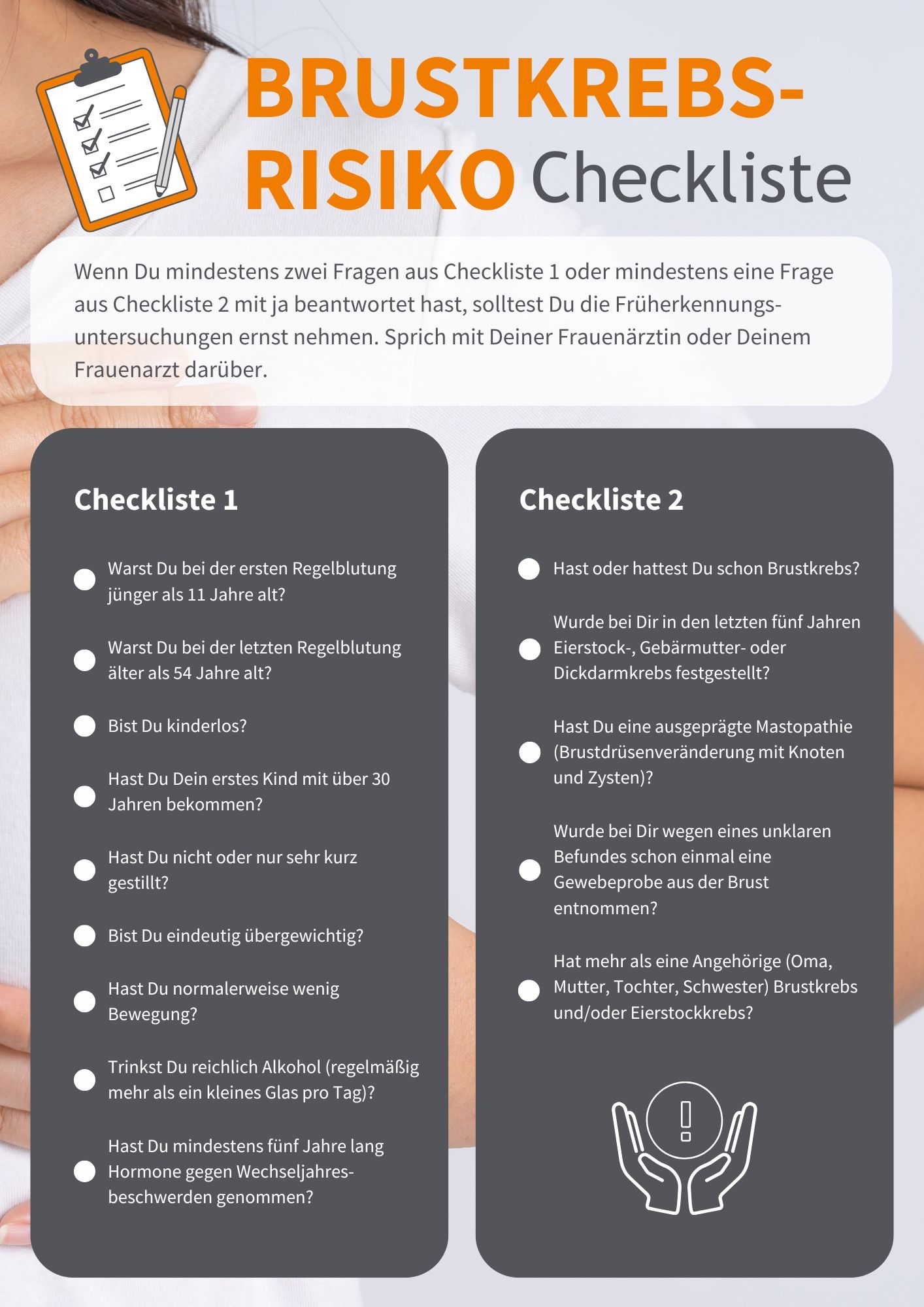

Wie hoch ist mein Brustkrebs-Risiko?

Die Deutsche Krebsgesellschaft hat einen Fragebogen entwickelt, um das grundlegende Brustkrebsrisiko einschätzen zu können. Falls sich der Verdacht auf eine erbliche Belastung erhärten sollte, ist ein Gentest in Erwägung zu ziehen.

MITgemacht – Früherkennung durch Brustabtasten

Die Selbstuntersuchung der Brust ist eine präventive Maßnahme, die jede Frau regelmäßig selbst durchführen kann, um potenzielle Veränderungen in der Brust frühzeitig zu erkennen. Doch keine Angst: Die meisten tastbaren Veränderungen müssen nicht zwangsweise bösartig sein. Dennoch sollte bei jeglichen Auffälligkeiten umgehend eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden, um eine professionelle und verlässliche Diagnose zu erhalten.

Gemeinsam sind wir stark! Unser Tipp: Lade die Grafik herunter und schicke sie Deinen Freundinnen. Gemeinsam könnt Ihr Euch daran erinnern, das Brustabtasten nicht zu vergessen und Eure Erfahrungen dazu austauschen. Oder leite Deiner Busenfreundin einfach den Link des Artikels weiter …

Fazit

Die Prävention von Brustkrebs erfordert ein ganzheitliches Herangehen, bei dem Lifestyle-Änderungen, neue medizinische Erkenntnisse und moderne Therapien integriert werden können. In Kombination mit einem gesunden Immunsystem schaffst Du die beste Grundlage, um das Risiko für Brustkrebs aktiv zu minimieren und Deine Gesundheit langfristig zu schützen. Dein Körper zählt auf Deine Fürsorge – setze noch heute den ersten Schritt in Richtung Prävention!

Bild: © Canva

Sommer, Sonne, Schreckmoment? UV-Strahlung hat Einfluss auf unsere Haut. Das reicht von der leichten Sommerbräune über eine vorzeitige Hautalterung bis hin zu schweren Veränderungen im Erbgut, die letztendlich auch zu Tumoren führen können. In den letzten 20 Jahren sind die Fallzahlen von Hautkrebs deutlich angestiegen. Wie erkennt man Hautkrebs? Wie wird er behandelt? Und welche Möglichkeiten hast Du, Dich gegen Hautkrebs zu schützen?

Sommer, Sonne, Schreckmoment? UV-Strahlung hat Einfluss auf unsere Haut. Das reicht von der leichten Sommerbräune über eine vorzeitige Hautalterung bis hin zu schweren Veränderungen im Erbgut, die letztendlich auch zu Tumoren führen können. In den letzten 20 Jahren sind die Fallzahlen von Hautkrebs deutlich angestiegen. Wie erkennt man Hautkrebs? Wie wird er behandelt? Und welche Möglichkeiten hast Du, Dich gegen Hautkrebs zu schützen?